プロフィール

截金師 長谷川 智彩

工芸雅号 長谷川 天幸

1969年3月、京都生まれ

銅駝美術工芸高校在学中に大仏師・松本明慶氏に出会い、仏師の仕事の一つ、彩色・截金に魅せられる

卒業後、松本工房に入り、文字通り寝食を忘れて鍛錬を積み、卓越した彩色・截金の技を習得する

2008年、截金師として新たな展望を求め、拠点を東京に、そして現在は神奈川県三浦で制作活動を続けている

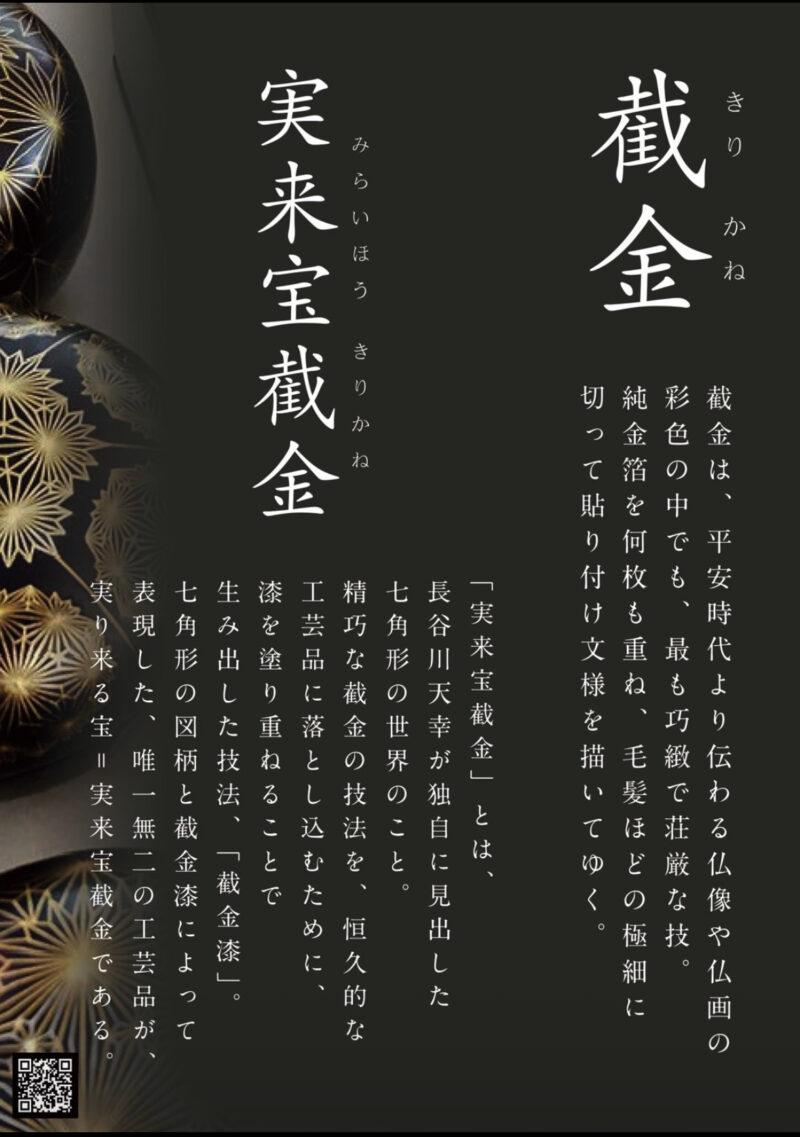

截 金 (きりかね)

截金は、中国大陸や朝鮮半島から仏教や仏教美術とともに日本に伝えられ、平安時代から鎌倉時代にかけて飛躍的な発展を遂げました。室町時代以降は衰退していきますが、沢山の仏像や仏画に施された截金作品が残っています。日本では、法隆寺の玉虫厨子に截金が使用されていて、これが国内に現存する最古の截金作品とされています。

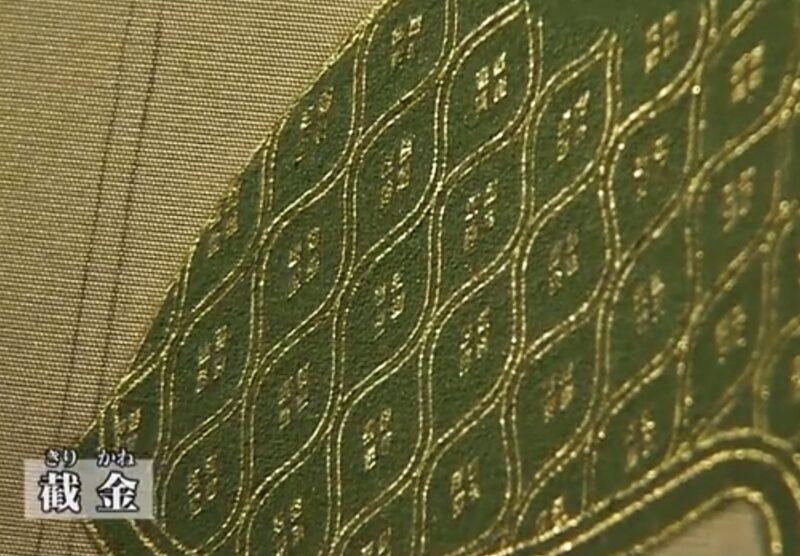

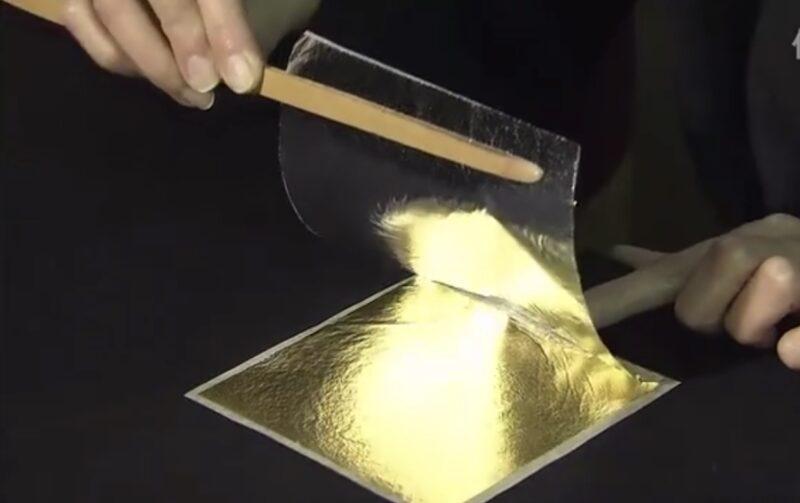

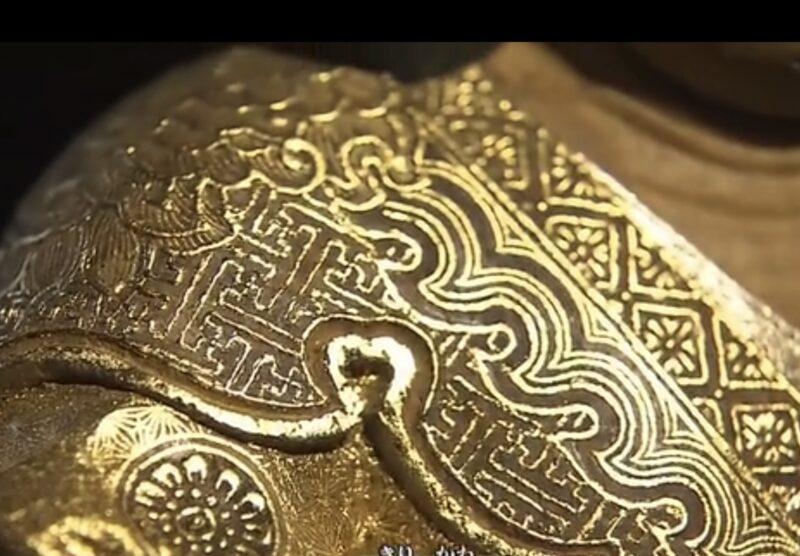

截金は、金箔(銀箔・プラチナ箔 等)を数枚焼き合わせて厚みを持たせ、髪の毛より細く直線状に切ったものを筆と接着剤を用いて貼り模様を表現する伝統技法です。

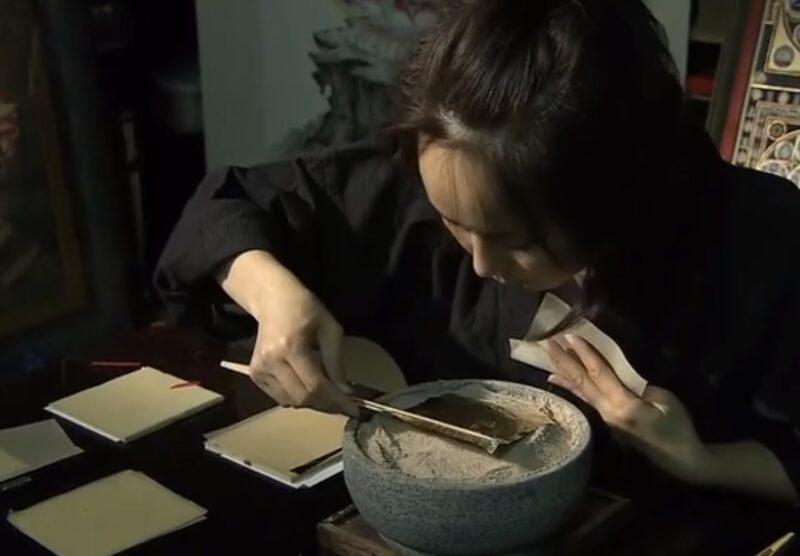

金箔は、金を一万分の1mmまで薄く延したもので、これを2枚焼き合わせ、さらに両面に1枚ずつ焼き合わせを繰り返します。

直線の場合は通常4〜5枚の厚みにして使用します。

左手の筆先に金線を巻き取り、右手の筆で糊を付け、彩色した神仏に貼り付け輪郭や模様を描いていきます。

この気の遠くなるような緻密で繊細な柄は、ため息が出るような美しさです。

この匠の技、たくさんの方に知っていただき、日本の素晴らしい伝統技術を後世に残していきたいですね。

メディア 出演

NHK BS プレミアム 2012年5月30日 21:00~22:00 極上美の饗宴 ボストンの日本美術超傑作2「平安仏画 驚異のきらめきの秘密」

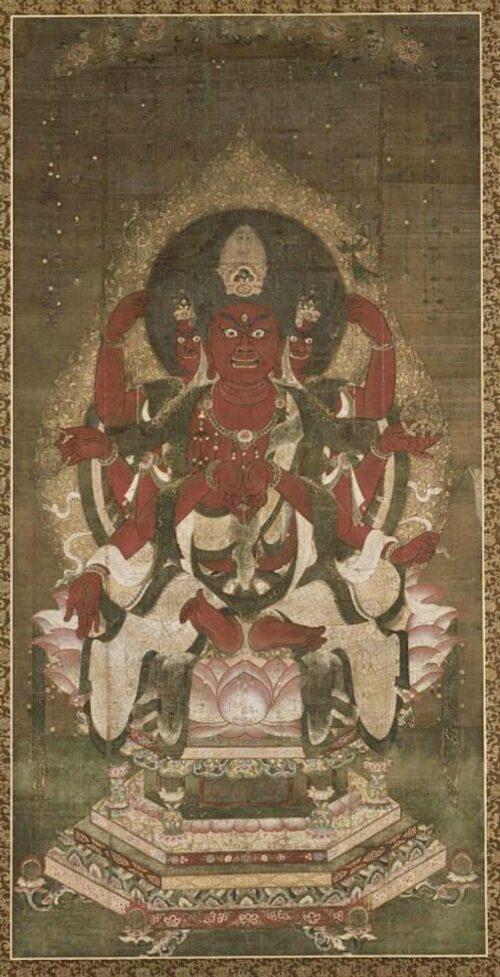

截金師 長谷川 智彩さんが、実際に現地のボトン美術館に行って「馬頭観音」の作品を見ながら解説し、作品の調査に関わった様子と、日本に戻って馬頭観音の截金を再現した様子が綴られた特別番組 です。

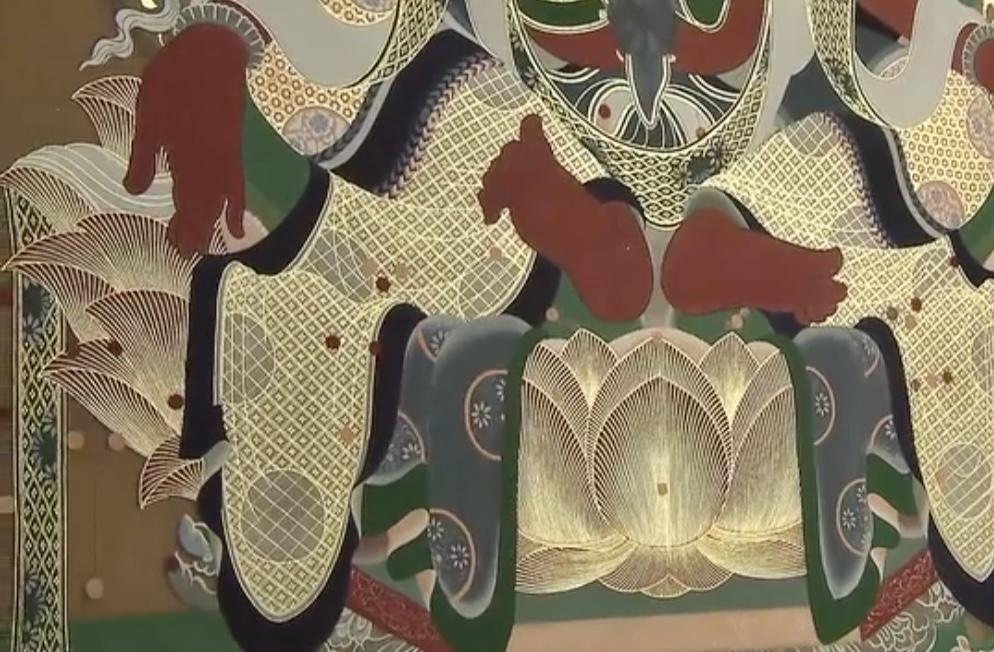

平安時代に描かれた馬頭観音は、体以外のほぼ全てが輝く金の模様・截金で描かれています。救いを求める祈りを光に託し、細い線で埋め尽くす程「成仏」が叶うと平安女性の間で広まっていきました。馬頭観音を飾る截金の優美な光は、激動の時代、心の平和を求めた女性の祈りの証だったのです。

通常、截金の幅は0.1mm位ですが、馬頭観音は0.08mmという更に細い截金が施されていました。

截金は両手に持った2本の筆を操り行う技です。筆の先に巻き取った金の線を、糊をつけたもう一方の筆で画面に貼り付けていきます。金がこれほど細い(0.08mm)と下書きをすると線が見えてしまう為、作業は全てフリーハンド。滑らかな曲線を描くよう金の線を筆で微妙にコントロールしながらのせる超絶技巧です。1日かけて出来上がったのは、わずか5cm四方。気の遠くなる程時間のかかる作業の連続です。

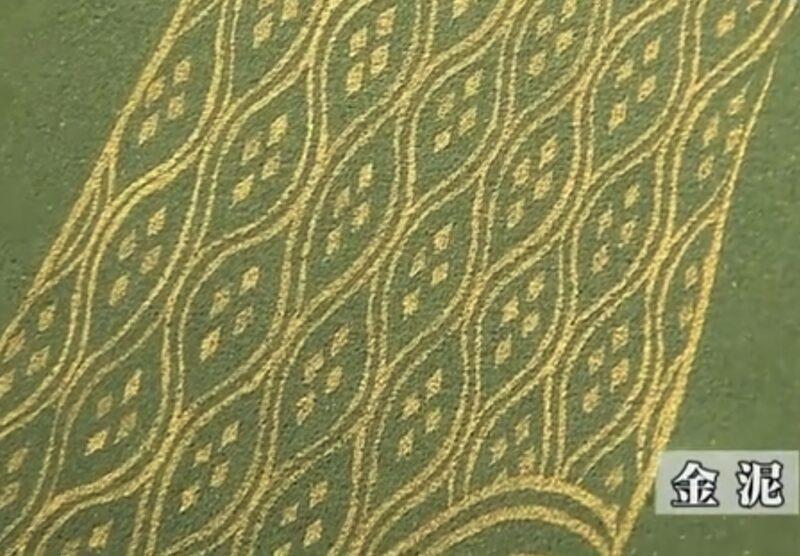

当時の絵巻物には金泥という金の絵の具が使われていました。

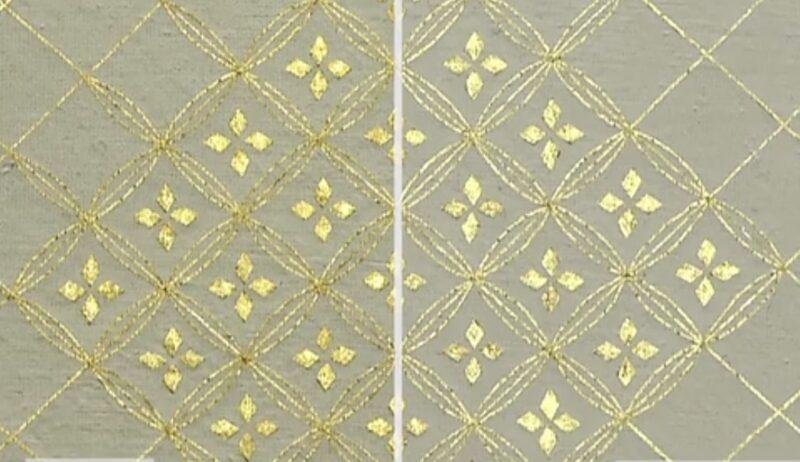

金色に見えても金泥は光をあまり感じませんが、截金は強い光を放っています。この光を求めて、細いのに強い光を放つ、手間のかかる截金が使われていたのです。

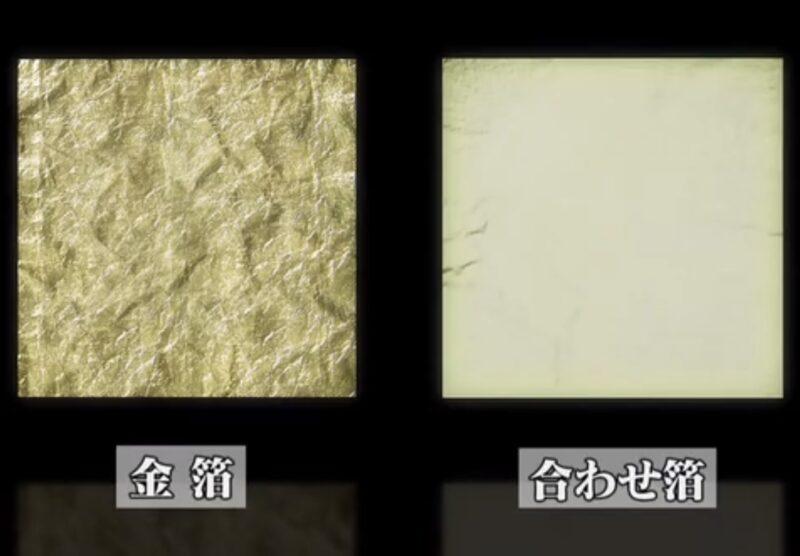

細くても切れない強度を生み出すため、金箔は炭火の上で炙ったものを4枚貼り合わせて作ります。この時炭の熱で金箔が縮み、表面に無数の小さな皺が寄った状態になります。この皺に光が乱反射するため、截金の線は強い光を放つのです。

黒い線が浮き出ていたので原因を探るため、500倍の顕微鏡撮影が行われ、平安時代の装飾にこのような合わせ箔が使われていたことが、今回初めて分かりました。

右:合わせ泊

仏の足元では、金箔と銀箔を合わせた合わせ箔で、白味を帯びたやや明るい光。

中央の仏の体には、金独特の赤味のある強い光の金。

後背は、たくさんの光が反射して微妙に黄色い色調になっていて、足元と背後の明るい金が中央の仏を一層引き立てます。

弱い光が斜めから当たっている時、細い截金の線は背景に溶け込みよく見えませんが、角度を変えて斜めから見ると圧倒的な線が現れます。

控えめに見える時、華やかに輝く時、極細の金がわずかな光を捉えて煌めきます。

馬頭観音は、光を当てる角度や仏を見る角度によって驚くほど表情が変わり、見え方の変化が際立つ驚きの仏画でした。

J:COM 「美・JAPAN」2018年2月28日(土)・3月7日(土) WAZABITO 技人 「匠の手仕事」

「美・JAPAN」では、仏画神画に施されている截金に魅了され、日々、精進を続けている長谷川智彩さんの四季折々の様子がカメラにおさめられています。

雑 誌 掲 載

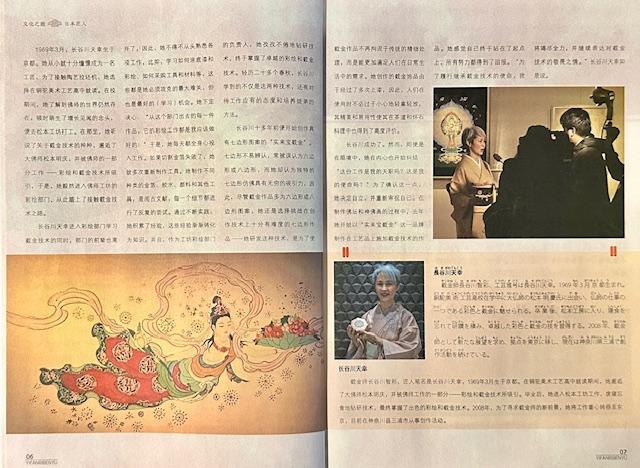

中国雑誌「一番日本語」(2024年11月掲載)輝きを放つ截金の技術

輝きを放つ截金の技術 長谷川 天幸

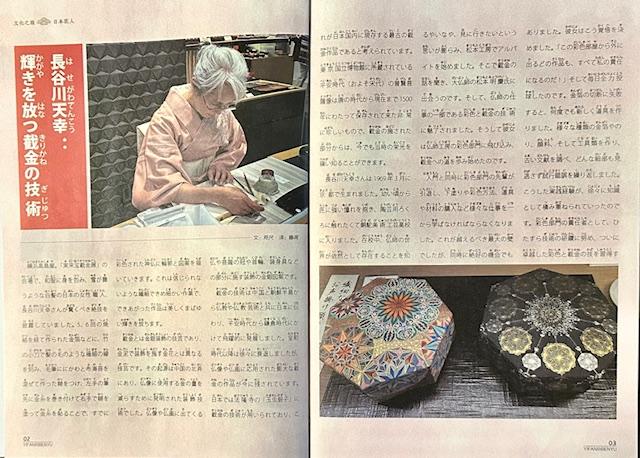

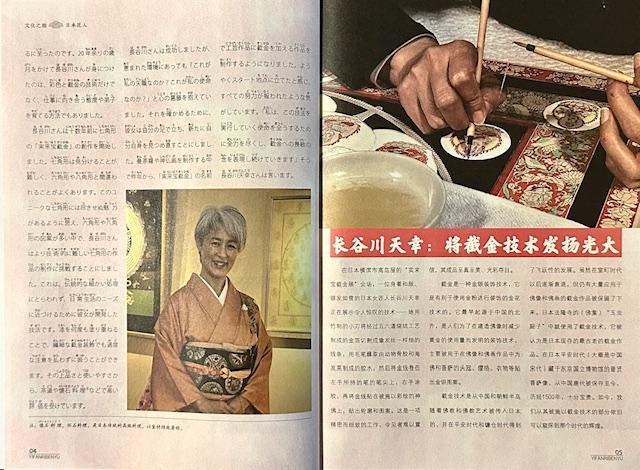

横浜高島屋。「実来宝截金展(みらいほうきりかねてん)」の会場で、和服に身を包み、雪が舞うような白髪の女性職人が驚くべき絶技を披露していました。5、6回の焼結(しょうけつ)を経て作られた金箔(銀箔、プラチナなど)に、竹の小刀で髪の毛のような極細の線を刻み、毛筆ににかわと布海苔(ふのり)を混ぜて作った糊をつけ、左手の筆先に金糸を巻き付けて右手で糊を塗って金糸を貼ることで、すでに彩色された神仏に輪郭と図案を描いていきます。下書きはできないので、全てのステップを素手で行わなければなりません。これは信じられないような繊細できめ細かい作業です。できあがった作品は美しくまばゆい輝きを放ち、見る人を驚かせます。

截金(きりかね)とは金銀装飾の技芸であり、金泥で装飾を施す金花とは異なる技芸です。その起源は北斉にあり、仏像に使用する金の量を減らすために発明された装飾技術でした。仏像や仏画に出てくる仏や菩薩の冠や首輪、装身具などの部分に施す装飾の金銀図案です。敦煌石窟の隋時代の壁画の中に、すでに截金の技術が使われていました。そして唐時代になると敦煌壁画に截金の技術がさらに多くみられるようになり、より成熟していきます。しかし宋時代以降は、截金の痕跡を見つけることが難しくなります。つまりこの技術は唐の時代に最盛期を迎えますが、それ以降長期的に伝えられることはなかったのです。

特に仏教装飾神像の芸術品です。東京国立博物館に所蔵されている平安時代(およそ宋代)の普賢菩薩像は唐の時代から現在まで1500年にわたって保存されて来た非常に珍しいもので、截金の施された部分からは、今でも当時の栄光を窺い知ることができます。截金の技術は中国と朝鮮半島から仏教や仏教芸美術と共に日本に伝わり、平安時代から鎌倉時代にかけて飛躍的に発展しました。室町時代以降は徐々に衰退しましたが、仏像や仏画に応用された膨大な截金の作品が今に残されています。日本では法隆寺の「玉虫厨子」に截金の技術が用いられており、これが日本国内に現存する最古の截金作品であると考えられています。

長谷川天幸さんは1969年3月に京都で生まれました。幼い頃から匠に強い憧れを抱き、陶芸用ろくろに触れたくて銅駝美術工芸高校に入りました。在校中、仏師の世界が依然として存在することを知るやいなや、見に行きたいという思いが膨らみ、松本工房でアルバイトを始めました。そこで截金の話を聞き、大仏師の松本明慶氏に出会うのです。そして、仏師の仕事の一部である彩色(さいしき)と截金の技術に魅了されました。そうして彼女は仏師工房の彩色部門に飛び込み、截金への道を歩み始めたのです。

入門と同時に彩色部門の先輩が引退し、下塗りや彩色方法、道具や材料の購入など様々な仕事を一から学ばなければならなくなりました。これが越えるべき最大の壁でしたが、同時に絶好の機会でもありました。彼女はこう覚悟を決めました。「この彩色部屋から外に出るどの作品も、すべて私の責任になるのだ!」そして毎日全力投球したのです。金箔の切断に失敗すると、何度でも新しく道具を作りました。様々な種類の金箔やのり、顔料、そして工具類を作り、古い文献を調べ、どんな細部も見逃さず試行錯誤を繰り返しました。こうした実践経験が、徐々に知識として積み重ねられていったのです。彩色部門の責任者として、ひたすら技術の研鑽に努め、ついに卓越した彩色と截金の技を習得するに至ったのです。20年余りの歳月をかけて長谷川さんが身につけたのは、彩色と截金の技術だけでなく、仕事に向き合う態度や弟子を育てる方法でもありました。

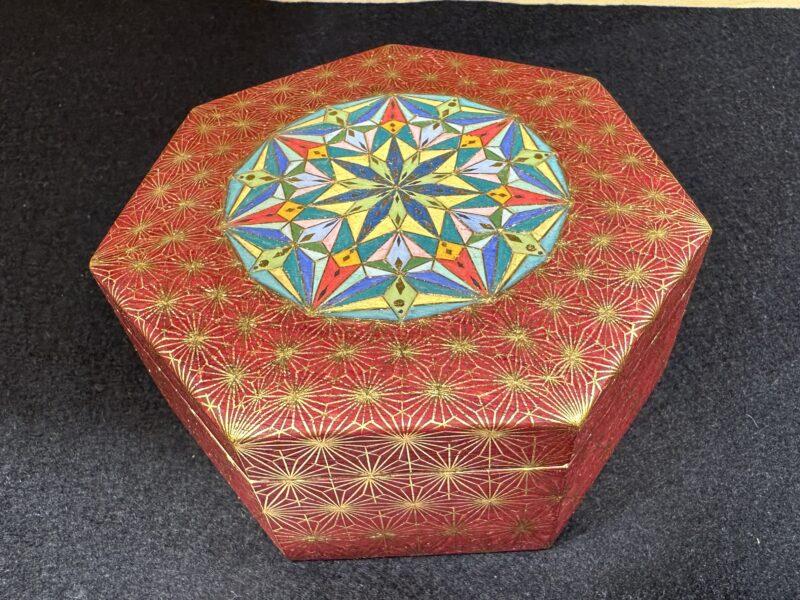

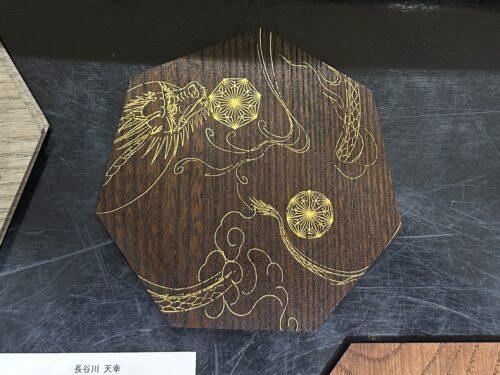

長きにわたるたゆまぬ実践の中にあって、長谷川さんは十数年前に七角形の「実来宝截金(みらいほうきりかね)」の創作を開始しました。殺菌効果が極めて高いサビネンの分子記号が七角形であり、このユニークな七角形は自然界に唯一存在する七角形なのです。七角形は見分けることが難しく、六角形や八角形と間違われることがよくあります。このユニークな七角形には尽きせぬ魅力があるように思え、六角形や八角形の図案が多い中で、長谷川さんはより技術的に難しい七角形の作品の制作に挑戦することにしました。これは、伝統的な細かい処理にとらわれず、日常生活のニーズに近づけるために彼女が開発した技法です。漆を何度も塗り重ねることで、繊細な截金装飾でも過度な注意を払わずに扱うことができます。その上品さと使いやすさから、茶道や懐石料理などで高い評価を受けています。

十数年前にNHKのBSプレミアムで放映された特別番組「極上美の饗宴 ボストン日本美術超傑作2 ‟平安仏画 驚異のきらめきの秘密”」は、日本だけでなく中国でも少なからぬ反響がありました。その番組の中で、長谷川さんはボストン美術館で「馬頭観音」を参観して解説を加え、日本でも馬頭観音の截金を再現する過程を紹介しています。この平安時代の馬頭観音は身体以外すべて金の図案による截金で描かれています。救いを求める祈りを表現するため画面いっぱいに細い線が描かれ、平安時代の女性の間に存在した成仏信仰のシンボルとなりました。馬頭観音截金の優美な輝きは乱世の中で平穏を求める女性の祈りの象徴になったのです。

長谷川さんは成功しましたが、恵まれた環境にあっても「これが私の天職なのか? これが私の使命なのか?」と心の葛藤を抱えていました。それを確かめるために、彼女は自分の足で立ち、新たに自分自身を見つめ直すことにしました。曼荼羅や神仏画を制作する中で昨年から、「実来宝截金(みらいほうきりかね)」の名前で作られた工芸作品に截金を加える作品を制作するようになりました。ようやくスタート地点に立てたと感じ、すべての努力が報われたような気がしています。「私は、この技法を実行していく使命を全うするために全力を尽くし、截金への畏敬の念を表現し続けていきます」そう長谷川天幸さんは言います。

長谷川天幸

工芸雅号は長谷川天幸、截金師長谷川智彩。1969年3月京都生まれ。銅駝美術工芸高校在学中に大仏師の松本明慶氏に出会い、仏師の仕事のひとつである彩色(さいしき)・截金(きりかね)に魅せられる。卒業後、松本工房に入り寝食を忘れて研鑽を積み、卓越した彩色・截金の技を習得する。2008年、截金師として新たな展望を求め、拠点を東京に移し、現在は神奈川県三浦で創作活動を続けている。

サライ (2014年10月号)日本美術の技「截金」

個 展

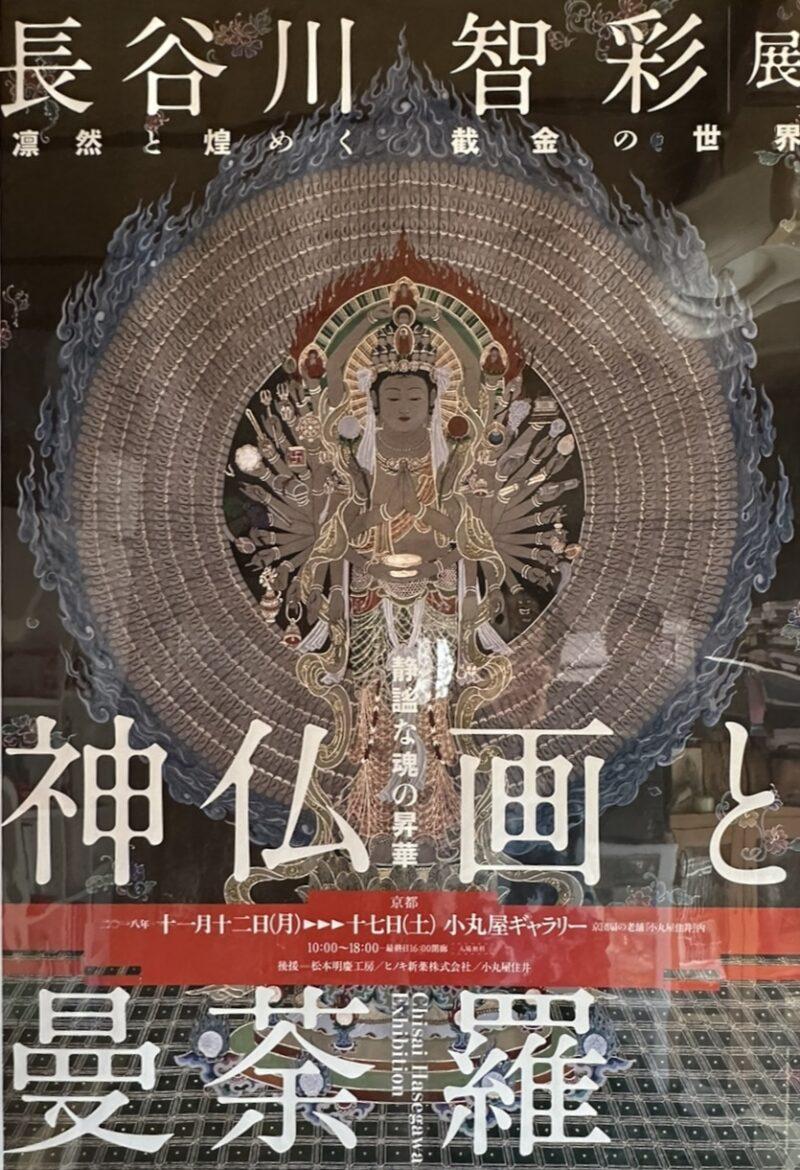

京都 小丸屋ギャラリー (2018年 11月)

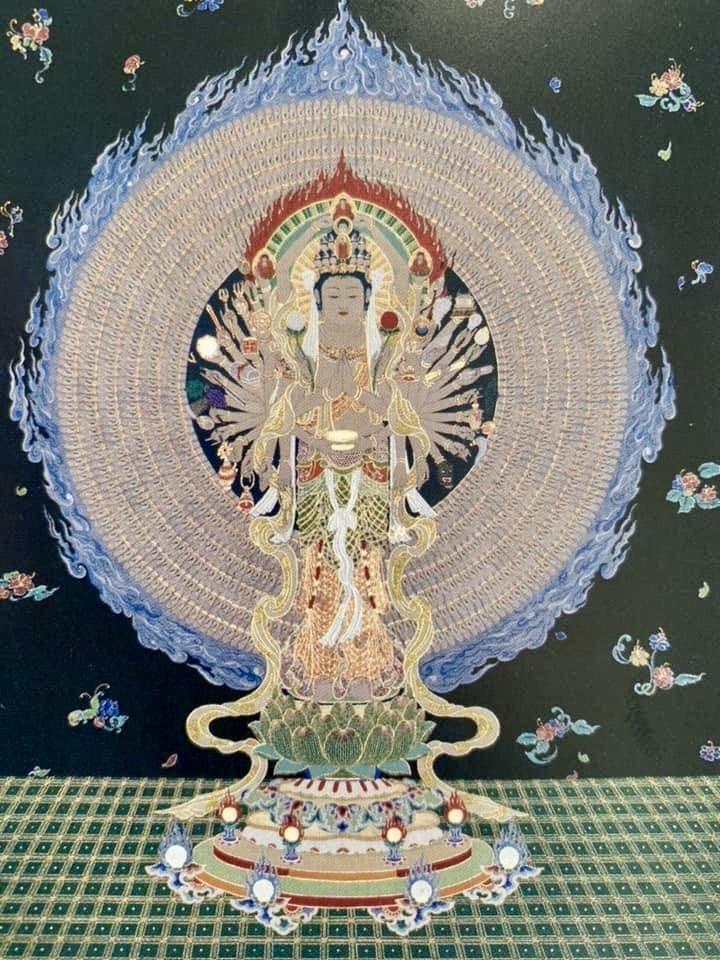

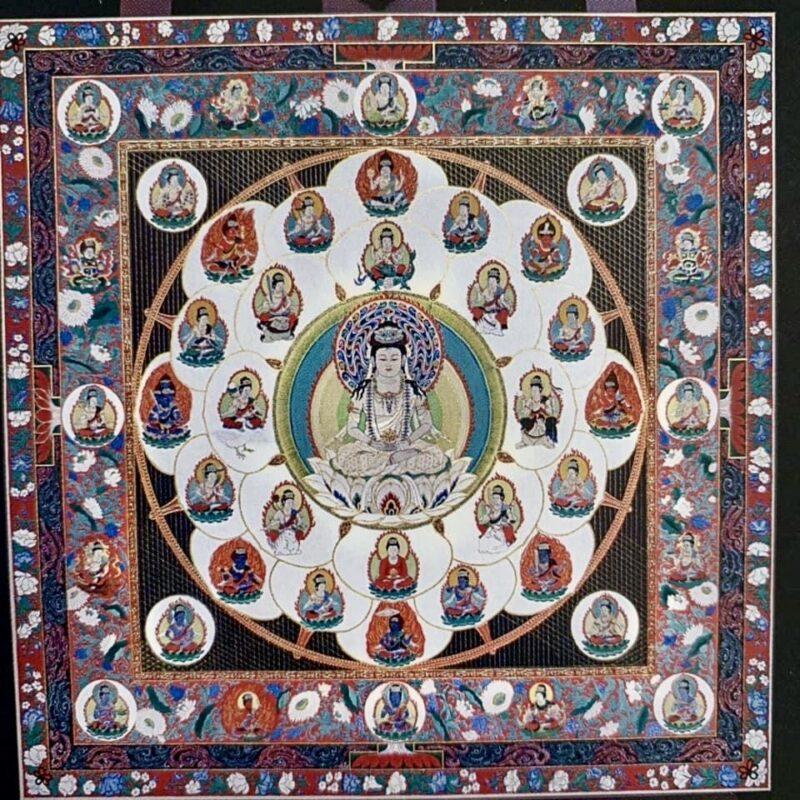

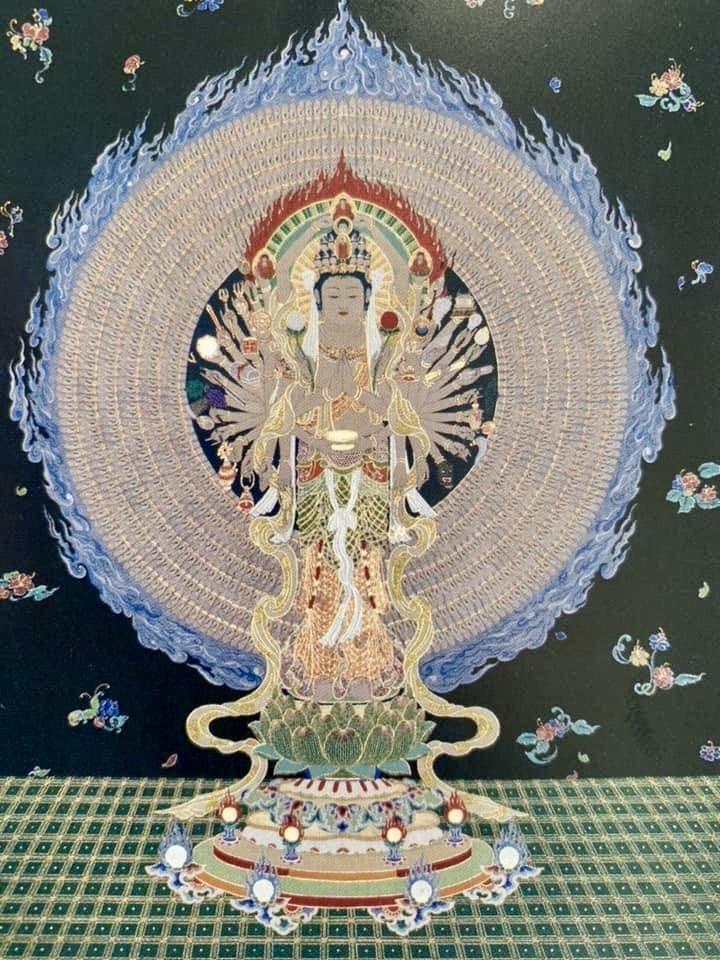

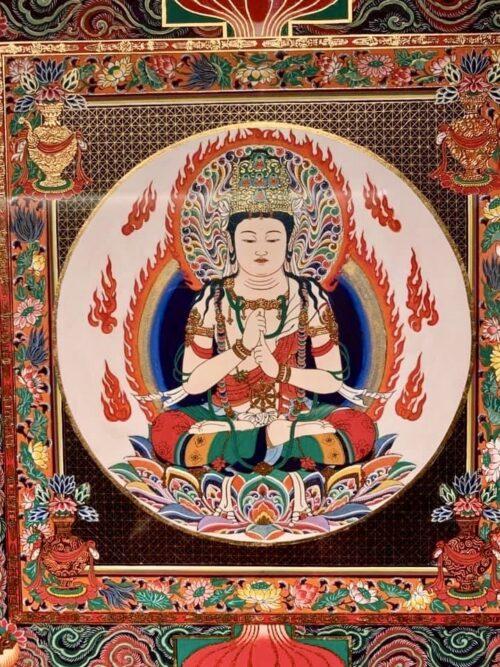

千手観音菩薩は、正式には「千手千眼観自在菩薩」ともいい、慈悲深い仏様です。この仏様は千の手とそれぞれの手のひらに千の眼を持ち、全ての生きとし生ける者たちを救う慈悲を持つ仏様です。その広大無限の功徳と慈悲から、「蓮華王(れんげおう)」とも称されています。

通常光背の光は赤で描かれますが、今回は邪念を通り越したもっと高温の青白い炎を表現するため、ラピスラズリの美しい瑠璃色で彩色されており、荘厳さが一層感じられます。

左の写真は、母校の京都市大宮小学校百周年記念に寄贈した「天女」の一対

(2018年10月 京都市篤志者として表彰)

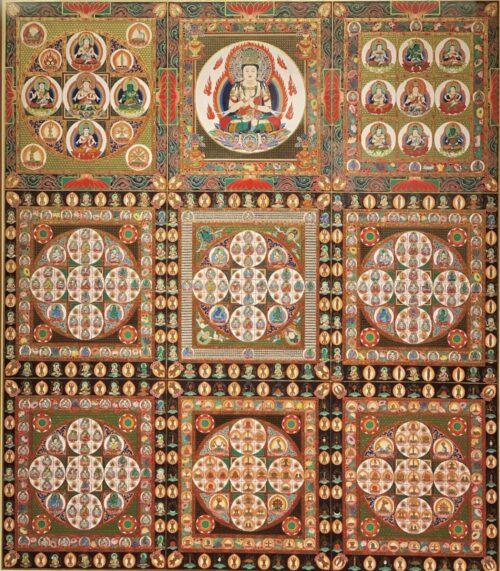

銀座 清月堂画廊 (2014年 2月)

2014年、東京銀座で第1回

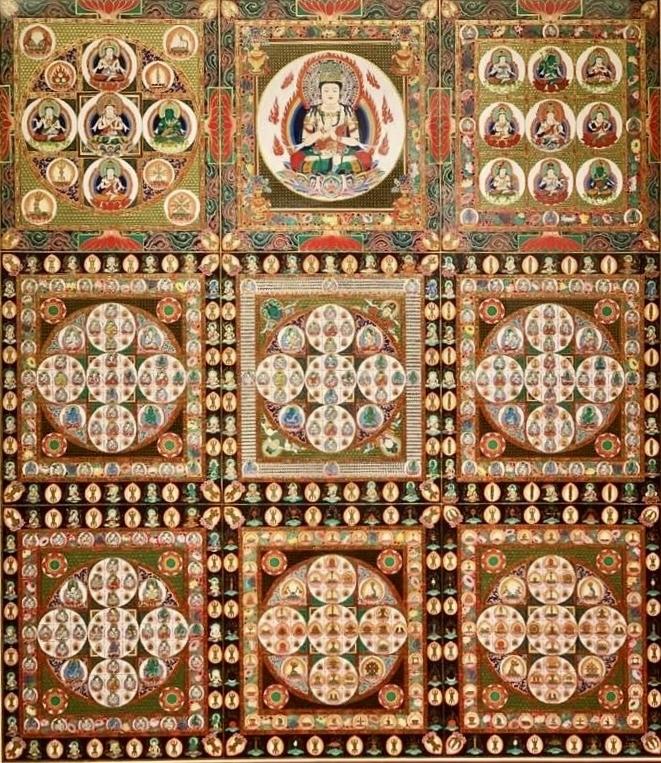

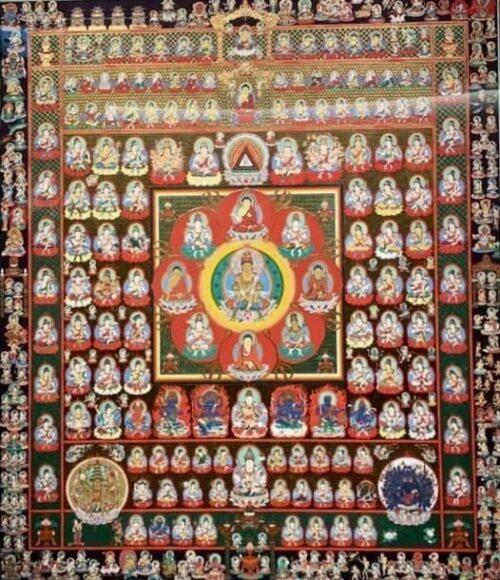

「曼荼羅・神仏画展」を開催。

この時の「両界曼荼羅(金剛界・胎蔵生)」は、肉眼では認識できないほど細密な截金超絶技巧が施され絶賛される。

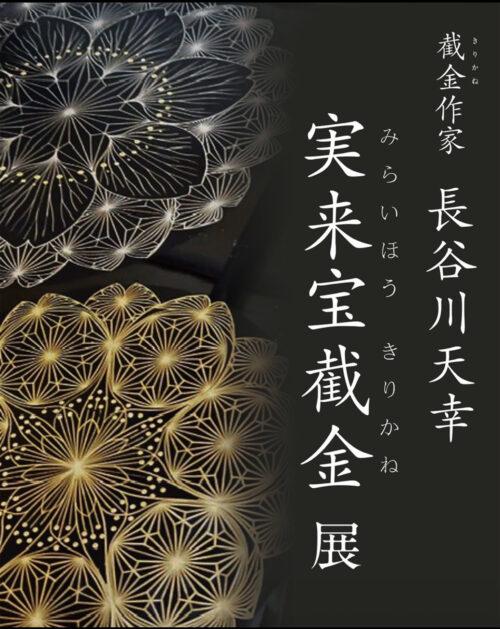

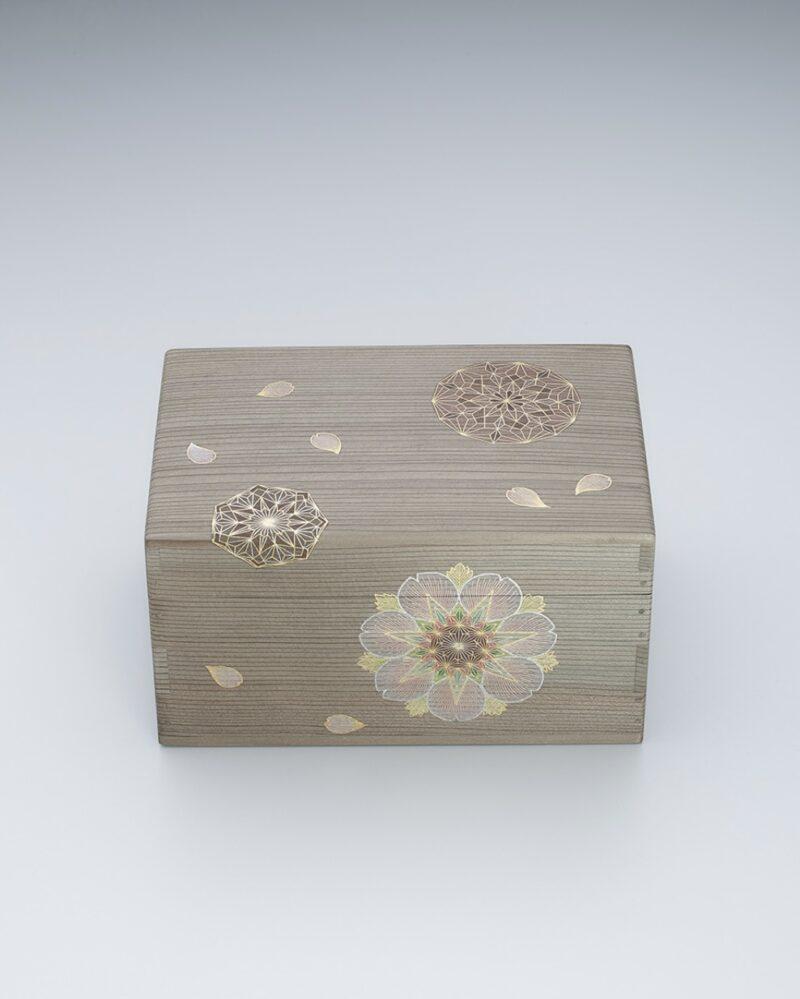

実 来 宝 截 金( 工芸雅号 長谷川天幸 )

実来宝截金 というのは、長谷川さんが10年以上前から制作されている7角形の図柄の名称です。

殺菌効果が非常に高く医薬品にも使われているヒノキチオールは分子記号が7角形で、自然界に存在するのはこのヒノキチオールだけという不思議な7角形。

7角形は認識されにくい形で、よく6角形か8角形と勘違いされてしまう不思議な形。

長谷川さんはこの不思議な7角形という形に魅了され、6角形や8角形の絵柄が多い中、あえて技術的にもかなり難しい7角形の作品制作をされています。

この「実来宝截金」は、長谷川さんが「截金作品は従来の繊細すぎる扱いから、もう少し身近に触れていただきたい」との思いから研究を重ねて完成した手法で、漆を何度も塗り重ねているので、繊細に施された截金にも神経質にならずに扱うことができます。

繊細で美しく扱いやすいことから、茶道の席や会席料理などにも使うことができる「截金」と、高い評価を得ています。

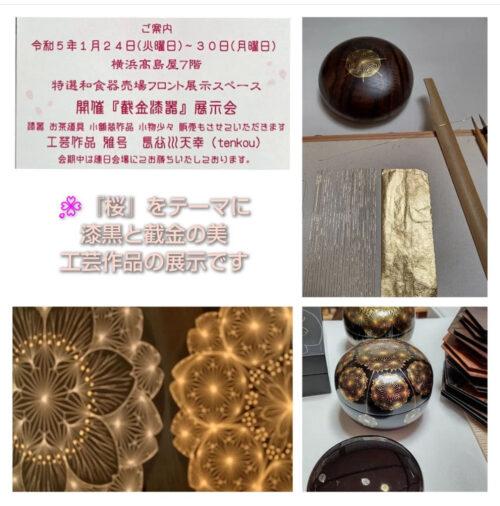

展 示 会( 工芸雅号 長谷川天幸 )

横浜 高島屋 展示会 (2025年1月)

横浜 高島屋 展示会 (2024年8月)

横浜 高島屋 展示会 (2023年 1月)

横浜 高島屋 展示会(2023年 8月)

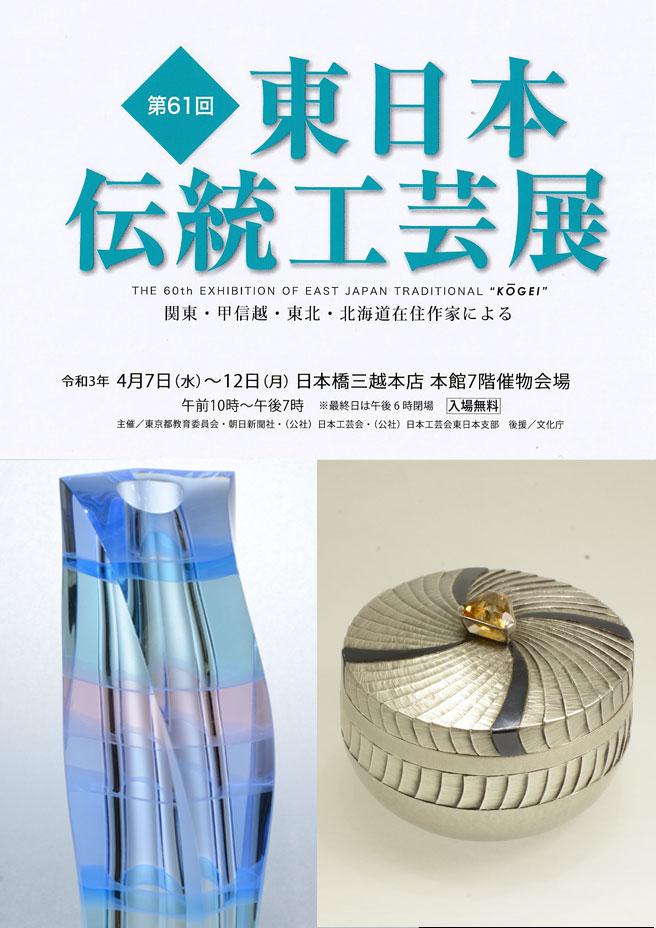

第61回 東日本伝統工芸展 (1991年4月)

作 品

仏 画 ・ 曼 荼 羅

仏 像

仏師・松本明慶氏の仏像に、截金師・長谷川智彩氏による截金

(出典 : 松本 明慶 作品集)

ちょっと 豆知識 ! ( 日本画 の 絵の具 )

岩 絵 具いわえのぐ

岩絵具は主に鉱石や岩石を砕いて作られた粒子状の絵具。

岩絵具の細かさは1番から13番までの番号で表し、番号が大きいほど粒子が細かく、表面の乱反射が多くなるので白っぽくなります。

色数も多くなくカラフルではありませんが、北斎の時代からずっと使われている優しい色合いの絵具で、古くは高松塚古墳の壁画にも使われていたそうです。

智彩さんは全色揃えていらっしゃるそう、さすがですね!

水 干 絵 具すいひえのぐ

水干絵具は古くは泥絵具と呼ばれ、山から採取した土を水で精製して不純物を取り除いた後に板状にしたもので、微粒子で伸びが良い絵の具です。

以前は限られた土の色でしかなかった泥絵具ですが、現在は顔料を加えることで豊かな色彩が作れるようになり、岩絵具に比べて混色性に優れているので色数は無限大とのこと。

たくさんの色があるので、天幸さんはとりあえず使う色だけ手元に置いておいて、必要に応じて出していらっしゃるそうです。

胡 粉ごふん

日本画に使う白い絵具は胡粉と呼ばれ、牡蠣・蛤・ホタテ等の貝殻から作られます。

主成分は炭酸カルシウムで、微粒子でなめらかで艶のないマットな質感が特徴です。

胡粉は白い絵具としてだけではなく、地塗りとして使用し発色をよくするなど日本画の絵具の中でも重要な働きをします。